|

|

|

|

|

lifedays-seite lifedays-seite

moment

in time

|

|

|

04.2

Literarische Epochen

Verzeichnis der literarischen Epochen

Exilliteratur

Exilliteratur

Als

Exilliteratur, auch Emigrantenliteratur, wird die Literatur von

Schriftstellern bezeichnet, die unfreiwillig Zuflucht in der Fremde

suchen müssen, weil ihre Person oder ihr Werk im Heimatland bedroht

ist. Meist geben politische oder religiöse Gründe den Ausschlag für die

Flucht ins Exil.

Der

Begriff „Exilliteratur“ ist der fachlich gebräuchlichere. Während

Emigration neutral den Wechsel des Wohnortes von einem Land in ein

anderes bezeichnet, bedeutet Exil eher das Land, welches Zufluchtsort

wird. Mitunter wird der Begriff auch für literarische Werke verwendet,

die als verbotene Literatur in Exilverlagen erscheinen müssen, auch

wenn deren Verfasser in ihrem Heimatland bleiben, also keine Emigranten

sind.

Deutsche

Exilliteratur

Die

deutsche Exilliteratur entstand 1933–1945 als Literatur der Gegner des

Nationalsozialismus. Dabei spielten die Bücherverbrennungen am 10. Mai

1933 und der deutsche Überfall auf die Nachbarstaaten 1938/39 eine

ausschlaggebende Rolle. Emigrantenzentren entstanden in Paris,

Amsterdam, Stockholm, Zürich, Prag, Moskau, New York und Mexiko, wo

unter meistens schwierigen Bedingungen Verlage gegründet wurden.

Bekannte Verlage für Exilliteratur waren z. B. in Amsterdam der Querido

Verlag und Allert de Lange Verlag und in Zürich der Europa Verlag des

Buchhändlers Emil Oprecht. Zu den bekanntesten Autorinnen und Autoren

im Exil zählten Bertolt Brecht, Hermann Broch, Ernst Bloch, Alfred

Döblin, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, A. M. Frey, Anna Gmeyner, Oskar

Maria Graf, Heinrich Eduard Jacob, Hermann Kesten, Annette Kolb,

Siegfried Kracauer, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas

Mann, Robert Neumann, Erich Maria Remarque, Ludwig Renn, Alice

Rühle-Gerstel, Otto Rühle, Alice Schwarz-Gardos, Anna Seghers, B.

Traven, Franz Werfel, Bodo Uhse, Arnold Zweig, Balder Olden und Rudolf

Olden. Germanisten wie John Spalek haben sich diesen Schriftstellern

gewidmet.

Die

Autoren Ernst Toller, Walter Hasenclever, Walter Benjamin, Kurt

Tucholsky, Stefan Zweig, und Ernst Weiß begingen Selbstmord im Exil.

In

Deutschland verblieben andererseits Schriftsteller, die sich in die

innere Emigration zurückzogen, wie Frank Thiess, Stefan Andres,

Gottfried Benn, Reinhold Schneider, Werner Bergengruen, Erich Kästner,

Ernst Kreuder, Gertrud von Le Fort, Ernst Wiechert und Ehm Welk.

Jüdische

Exilliteratur [Bearbeiten]

Eine

besondere Richtung bildet die jüdische Exilliteratur. Zu ihren

bekanntesten Vertreterinnen zählen beispielsweise Nelly Sachs

(Nobelpreis 1966) und Else Lasker-Schüler. Die jüdische Exilliteratur

spielt auch eine Rolle in jiddischsprachigen Zentren der USA. Als

bekanntester Vertreter gilt Isaac Bashevis Singer (Nobelpreis 1978).

Auch

die osteuropäische Exilliteratur ist infolge der Entwicklung im

ehemaligen Osteuropa reichhaltig.

Bundesrepublik und DDR

Die

Werke in die BRD übergesiedelter Autoren (z.B. Günter Kunert, Sarah

Kirsch, Jürgen Fuchs) aus der DDR als Exilliteratur zu bezeichnen, ist

umstritten. Diese Schriftsteller hatten im Westen oftmals weder

Publikations- noch Sprachprobleme, wechselten mithin scheinbar vom

kalten ins warme Wasser. Aber Wolf Biermann fasste seine Seelenlage als

exilierter DDR-Schriftsteller in die drastischen Worte: Vom Regen in

die Jauche.

Textgrundlage

Wichtige

Exilautoren

Anna

Seghers

Kurt

Tucholsky

Walter

Hasenclever

Thomas

Mann

Wichtige

Exilautoren

Anna

Seghers

Kurt

Tucholsky

Walter

Hasenclever

Thomas

Mann

oben

__________________________________

Logo

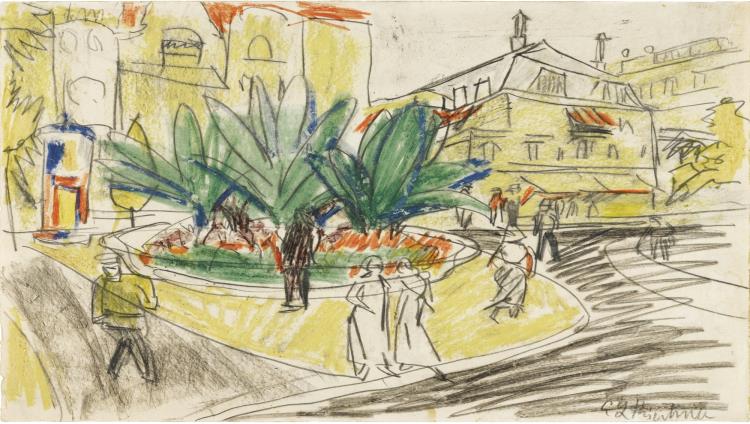

381: "Das

Boskett auf dem Albertplatz in Dresden",

Ermt Ludwig Kirchner,

gemeinfrei

wikipedia

|

lifedays-seite

- moment in time lifedays-seite

- moment in time  |

| |

|

|

|

|

|

|